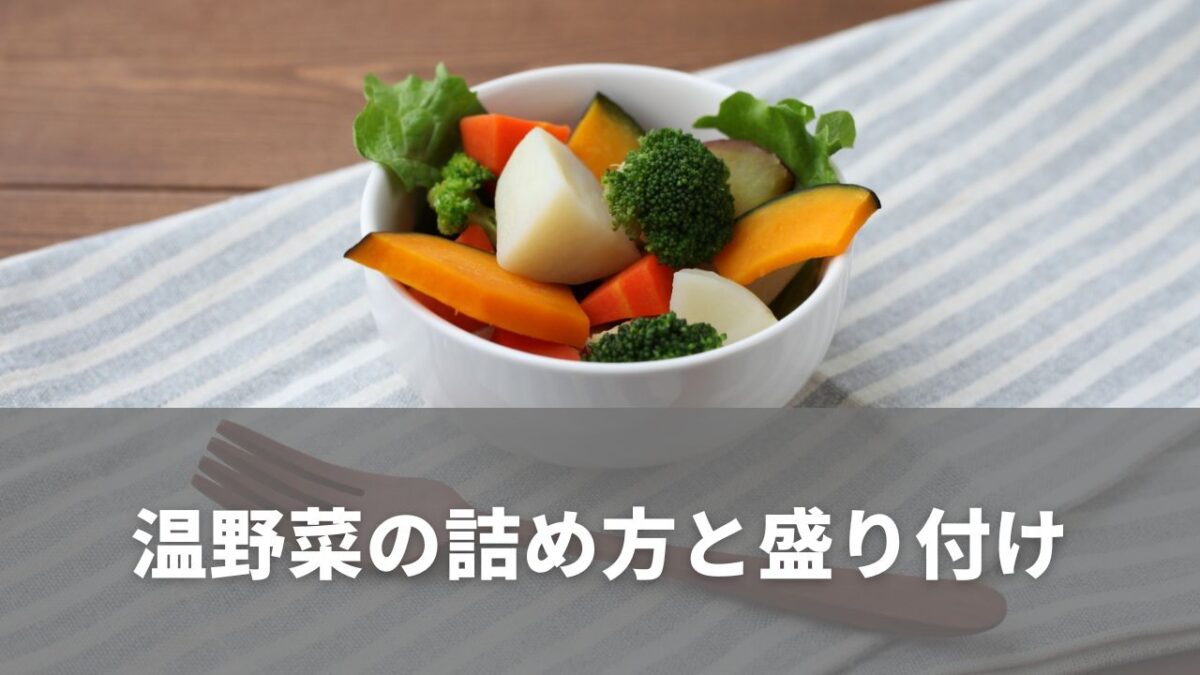

「毎朝のお弁当、なんだかマンネリ気味…」そんなときにおすすめなのが温野菜弁当です。

彩りが良く、作りやすく、冷めてもおいしい温野菜は、忙しい朝にぴったり。

この記事では、温野菜を使ったお弁当の詰め方や盛り付けのコツ、朝の支度をラクにする作り置きテクなどをわかりやすく紹介します。

「映える見た目」と「朝ラク習慣」を両立できるお弁当作りを、今日から始めてみませんか?

温野菜弁当とは?彩りと手軽さで人気の理由

温野菜弁当は、彩りが良く、手軽に作れることから多くの人に支持されています。

この章では、温野菜をお弁当に使う魅力と、生野菜との違いを分かりやすく紹介します。

温野菜をお弁当に使うメリット

温野菜を使う最大のメリットは、見た目と食べやすさのバランスが良いことです。

加熱することで野菜の色がより鮮やかになり、お弁当全体が明るく見えます。

また、かさが減るため詰めやすく、見た目も整いやすいのが特徴です。

火を通すことで甘みが増し、素材本来のおいしさを楽しめるのも魅力のひとつです。

忙しい朝でも、冷蔵庫にある野菜をサッと蒸したりレンチンするだけで、彩り豊かな一品が完成します。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 見た目 | 色が鮮やかで華やかに見える |

| 手軽さ | レンジや鍋で短時間調理が可能 |

| 詰めやすさ | かさが減ってバランスを取りやすい |

生野菜との違いと、見た目の魅力

生野菜のお弁当は時間が経つと水分が出やすく、見た目が崩れやすいことがあります。

一方で温野菜は、水分が減る分、形や色を保ちやすく、冷めてもおいしさがキープしやすいのが特長です。

たとえば、ブロッコリーやにんじん、パプリカなどを加熱すると、自然な色のコントラストが生まれます。

「赤・黄・緑」を意識するだけでお弁当がぐっと映えるので、彩りを意識した組み合わせがポイントです。

| 野菜 | 色の特徴 |

|---|---|

| にんじん・パプリカ | 赤・オレンジ系で温かみを演出 |

| かぼちゃ・コーン | 黄色系で明るく元気な印象 |

| ブロッコリー・スナップえんどう | 緑で全体を引き締める |

朝ラクになる!温野菜ストックの基本テクニック

毎朝お弁当を作るのは大変ですよね。

この章では、前日に下ごしらえしておくだけで朝の支度がぐっとラクになる「温野菜ストック術」を紹介します。

前日にまとめて下ごしらえするコツ

温野菜は作り置きにぴったりです。

夜のうちに軽くゆでておいて、朝は詰めるだけで完成します。

ブロッコリーやカリフラワーはゆでてから水気をしっかり切ってから、ペーパーを敷いた容器に入れて冷蔵庫へ。

3日ほどはおいしさをキープできるので、まとめて作っておくと便利です。

野菜ごとに軽く下味をつけておくと、そのままおかずとしても活用できます。

| 野菜 | おすすめの下味 |

|---|---|

| にんじん | 塩+オリーブオイル |

| かぼちゃ | バター少量 |

| れんこん | しょうゆ+ごま油 |

保存方法とおすすめの組み合わせ

保存容器は、浅めのタッパーにキッチンペーパーを敷いてから温野菜を入れるのがコツです。

余分な水分を吸ってくれるので、日持ちがよくなります。

さらに、野菜ごとに分けて保存すると味が混ざらず、見た目もきれいです。

色味の違う野菜を3〜4種類そろえておくと、朝の詰め合わせがしやすくなります。

| 保存のコツ | ポイント |

|---|---|

| 水分を取る | ペーパータオルで軽く押さえる |

| 密閉容器 | 空気を抜いて保存 |

| 温度管理 | 冷蔵なら3日、冷凍なら2〜3週間を目安に |

前日準備と保存のひと工夫で、朝のお弁当づくりは驚くほどスムーズになります。

冷めてもおいしい温野菜の詰め方と盛り付け

温野菜をお弁当に詰めるとき、見た目の美しさと食べやすさを両立させることが大切です。

ここでは、彩りや配置のコツ、味が混ざらない仕切りの使い方を紹介します。

色のバランスで“映える”お弁当を作る

お弁当の印象を決めるのは、なんといっても色のバランスです。

赤・黄・緑の「信号カラー」を意識すると、どんな組み合わせでも自然と華やかになります。

ブロッコリーの緑、にんじんのオレンジ、パプリカの赤を基本にすると、全体がまとまりやすいです。

和風なら落ち着いた色味、洋風なら鮮やかな色味で統一すると、印象がぐっと洗練されます。

| 系統 | おすすめの組み合わせ |

|---|---|

| 和風弁当 | かぼちゃ+にんじん+いんげん |

| 洋風弁当 | ブロッコリー+パプリカ+カリフラワー |

| ナチュラル系 | れんこん+スナップえんどう+コーン |

味が混ざらない仕切り・カップの使い方

温野菜は少し水分が出るため、詰め方に工夫が必要です。

おすすめは、シリコンカップやアルミカップを使って区切る方法。

味や汁気が他のおかずに移らないようにすることで、食べるときの満足感もアップします。

ドレッシングや調味料を使う場合は、小さなカップに分けて入れると便利です。

また、レタスやサンチュなどの葉物を仕切り代わりに使うと、自然な見た目と鮮やかさがプラスされます。

| アイテム | 効果 |

|---|---|

| シリコンカップ | 汁気を防ぎ再利用可能 |

| 葉物野菜 | 見た目を華やかに仕切りを自然に演出 |

| 紙カップ | 吸水性が高くおかず同士が混ざらない |

お弁当箱の形別!美しく見せる配置アイデア

お弁当箱の形によって、詰め方の見せ方も変わります。

長方形のお弁当箱なら「ごはん・メイン・温野菜」の三分割を意識するときれいです。

丸型弁当なら中央にメイン、外側に温野菜を放射状に並べると華やかになります。

高さを意識して盛ることで、見た目に立体感が出るのもポイントです。

| お弁当箱タイプ | 配置のコツ |

|---|---|

| 長方形 | 三分割で色の強い野菜を角に配置 |

| 丸型 | 中央にメイン、周囲に野菜で花のように |

| 二段弁当 | 上段に彩り、下段に主食をまとめる |

簡単&時短!レンジで作る温野菜レシピ

火を使わずに手軽に作れる温野菜レシピは、忙しい朝の味方です。

ここでは電子レンジで3分以内に作れるレシピと、味のバリエーションを増やす調味料アレンジを紹介します。

3分で完成する定番温野菜の作り方

電子レンジを使えば、少量の野菜でも短時間でしっかり仕上がります。

ブロッコリー・にんじん・スナップえんどうを耐熱ボウルに入れ、水を少し振りかけます。

ラップをして600Wで2分加熱し、1分蒸らすと、色鮮やかで食べやすい温野菜の完成です。

味付けはシンプルに塩とオリーブオイルでOK。

そのまま詰めても良いですし、朝食や副菜にも使えます。

| 材料 | 目安量 |

|---|---|

| ブロッコリー | 3房 |

| にんじん | 1/3本(薄切り) |

| スナップえんどう | 3本 |

| 水 | 大さじ1 |

加熱しすぎず“少し硬め”で止めるのが、冷めてもおいしい食感を保つコツです。

飽きない味付けアレンジ(塩麹・レモン・オリーブオイル)

味に変化をつけたいときは、調味料を少し変えるだけで新鮮な印象になります。

塩麹はやさしい旨みを引き出し、レモンはさっぱりと仕上げたいときにおすすめです。

オリーブオイルにハーブソルトを混ぜると、香りが引き立ち洋風弁当にも合います。

毎日続けても飽きないコツは「味変」を楽しむことです。

| アレンジ | 味の特徴 |

|---|---|

| 塩麹+オリーブオイル | まろやかでやさしい味わい |

| レモン汁+塩 | さっぱりして後味が軽い |

| オリーブオイル+ハーブソルト | 香り豊かで洋風に仕上がる |

電子レンジ調理は、朝の時短だけでなく味の自由度も広げてくれる万能テクです。

持ち運びも安心◎おいしさを保つ詰め方と温度管理

せっかくおいしく作った温野菜弁当も、持ち運び中に味や見た目が変わってしまうと残念ですよね。

ここでは、持ち運び時においしさをキープするための水分対策や温度管理のコツを紹介します。

水分を抑えて長持ちさせるコツ

温野菜は加熱後に水分が出やすいため、しっかり冷ましてから詰めるのが基本です。

熱いまま容器に入れると蒸気がこもり、他のおかずにも影響してしまいます。

しっかり冷ます・水気を取る・詰めすぎないの3つを意識しましょう。

ペーパータオルで軽く押さえるだけでも、余分な水分を防げます。

味付けは少し濃いめにしておくと、冷めてもバランスよく感じられます。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 冷ます | 加熱後はしっかり粗熱を取ってから詰める |

| 水分を取る | ペーパーで軽く押さえて結露を防ぐ |

| 詰めすぎない | 空間を少し残すと崩れにくい |

季節別!保冷・保温の使い分け方

季節に合わせて、お弁当の温度管理を工夫することも大切です。

夏は保冷バッグと保冷剤を使い、できるだけ低温をキープします。

一方、冬は保温ジャーやスープ容器を活用すると、ランチタイムでもあたたかく食べられます。

同じ容器に冷たい野菜と温かいご飯を入れないのも大事なポイントです。

温度差があると結露が発生し、風味が落ちてしまいます。

| 季節 | おすすめの管理方法 |

|---|---|

| 夏 | 保冷剤+保冷バッグで冷却をキープ |

| 冬 | 保温容器やスープジャーで温かさを保つ |

| 春・秋 | 常温でもOK。気温に合わせて調整 |

季節に応じた温度コントロールが、おいしさと安全の両立につながります。

前日準備でラクになる温野菜の作り置きアイデア

温野菜を前日に仕込んでおけば、朝は詰めるだけで完成します。

ここでは、下味冷凍や下ごしらえの工夫、食感をキープするポイントを紹介します。

下味冷凍・下ごしらえで朝の時短を叶える

ブロッコリーやれんこん、かぼちゃなどは、軽く下茹でしてから冷凍しておくのがおすすめです。

塩やオリーブオイルで軽く下味をつけておくと、解凍後そのまま詰められます。

電子レンジで1分温めるだけで完成する手軽さも魅力です。

忙しい朝でも、温野菜をベースにすれば数分で彩り豊かなお弁当が作れます。

| 野菜 | 保存期間 | 解凍方法 |

|---|---|---|

| ブロッコリー | 約3週間 | 電子レンジ20〜30秒 |

| れんこん | 約2週間 | 自然解凍または軽く加熱 |

| かぼちゃ | 約3週間 | 電子レンジ30秒 |

翌日もシャキッと保つ加熱のコツ

温野菜をおいしく保つには、加熱しすぎないことが重要です。

柔らかくなりすぎると、翌日には水っぽくなってしまいます。

茹で時間を短くして“少し硬め”で止めると、翌日も歯ごたえが残ります。

加熱後はしっかり水気を切り、ザルで冷ましてから保存しましょう。

ほんのひと手間で、食感も見た目もワンランク上になります。

| 手順 | ポイント |

|---|---|

| 加熱 | 少し硬めで止める(余熱で仕上げる) |

| 冷ます | ザルで風を通して素早く冷ます |

| 保存 | ペーパーで水気を取り、密閉容器へ |

前日の工夫が、翌朝のゆとりを生む最大のポイントです。

お弁当が映える!トッピングと彩りの工夫

温野菜弁当をさらにおしゃれに見せるコツは、トッピングと彩りのひと工夫にあります。

ここでは、手軽に見た目をランクアップさせるテクニックを紹介します。

ごま・卵・チーズで華やかさをプラス

シンプルな温野菜も、ちょっとしたトッピングで一気に見栄えが良くなります。

白ごまや黒ごまを散らすだけで、香ばしさと彩りが加わります。

ゆで卵やチーズを添えると、全体の色のバランスが整い、お弁当がぐっと華やかに見えます。

“黄色・白・緑”のコントラストを意識すると美しく見えるのがポイントです。

| トッピング | 効果 |

|---|---|

| 白ごま・黒ごま | 香りとアクセントをプラス |

| ゆで卵 | 黄色で全体を明るく見せる |

| チーズ | コクを加えて味に深みを出す |

ピックやカップでかわいく見せるポイント

お弁当を“映え”させたいときに効果的なのが、ピックやカップの活用です。

カラフルなピックを刺すだけで、手作り感がアップし、写真にも映える仕上がりになります。

また、透明やパステルカラーのシリコンカップを使うと、温野菜の彩りを引き立てながら清潔感も演出できます。

「詰めすぎない・高さを出す・色をつなげる」この3つを意識するだけで、誰でもプロのような盛り付けができます。

| アイテム | 見せ方のコツ |

|---|---|

| ピック | 高さと遊び心をプラスする |

| カップ | 仕切りと彩りを両立させる |

| ミニトマト | 最後に添えるだけで写真映え |

小さな工夫ひとつで、お弁当が“作品”のように仕上がります。

まとめ|無理なく続けられる温野菜弁当習慣

温野菜弁当は、彩り・手軽さ・作りやすさのバランスが取れた理想的なスタイルです。

毎日のランチを少しでも楽しく、ラクにしたい人にぴったりの方法と言えます。

朝時間を減らして、お弁当作りをもっと気軽に

前日の下ごしらえや冷凍ストックを活用することで、朝の調理時間は大幅に短縮できます。

レンジを使えば火を使う必要もなく、片付けもスムーズです。

冷蔵庫に温野菜を常備しておくだけで、「あと一品ほしい」というときにもすぐ対応できます。

“がんばらない工夫”こそが、続けられるお弁当習慣の秘訣です。

| ポイント | 効果 |

|---|---|

| 前日仕込み | 朝の支度を短縮できる |

| 冷凍ストック | 時短&節約につながる |

| レンジ調理 | 手軽で安全に仕上がる |

彩りとひと工夫で、毎日がちょっと楽しくなる

温野菜を取り入れることで、お弁当がぐっと華やかになります。

彩りを意識するだけで食欲がわき、ランチタイムが待ち遠しくなるはずです。

完璧を目指す必要はなく、自分のペースでできる範囲から始めることが大切です。

無理せず続けることが、“朝ラクで映えるお弁当生活”のいちばんのコツです。

| 続けるコツ | ポイント |

|---|---|

| 無理をしない | できる範囲でOK |

| 彩りを意識 | 赤・黄・緑を入れるだけで映える |

| 楽しむ気持ち | お弁当作りを自分時間に変える |

温野菜弁当で、忙しい毎日をちょっと楽しく、心地よく彩りましょう。